荔枝本名離枝? 一啖荔枝三把火指哪三把?|趣談中國文化

踏入夏季,又是吃荔枝的時候了!糯米糍、桂味、妃子笑香甜多汁,實在令人欲罷不能。

大家可知道,古時荔枝不叫荔枝?而小時候總會聽到長輩說「一啖荔枝三把火」,究竟是哪三把火在作怪呢?

文章出處:「當代中國」網站

荔枝本名離枝 離開樹枝?

荔枝本名「離支」。這名字最早見於西漢司馬相如的《上林賦》,描寫長安宮苑中的奇珍異果:「答遝離支,羅乎後宮,列乎北國。」當中「離枝」便是荔枝了。

古人發現荔枝一旦離開樹枝便會立即變色變質,「一日而色變質,二日香變」,便直白地稱之為「離枝」。

西漢時期,荔枝原來叫作「離枝」,意思是摘下來很快便會變質。(圖片來源:視覺中國)

到東漢時,人們有感「離枝」暗含離別之意,不太吉利,於是改為讀音相近的名字,由 「離」改為 「荔」,便成為「荔枝」了。東漢王逸《荔枝賦》:「灼灼若朝霞之映日,離離如繁星之著天。」可見東漢已有「荔枝」之名了。

一啖荔枝三把火 與蘇軾有關

荔枝吃得太多,容易上火,有「一啖荔枝三把火」的說法,這原來與宋代詞人蘇軾有關。

蘇軾酷愛荔枝,其著作《惠州一絕》便流露出他對荔枝熱愛的程度,全句為:

羅浮山下四時春,

盧橘楊梅次第新。

日啖荔枝三百顆,

不辭長作嶺南人。

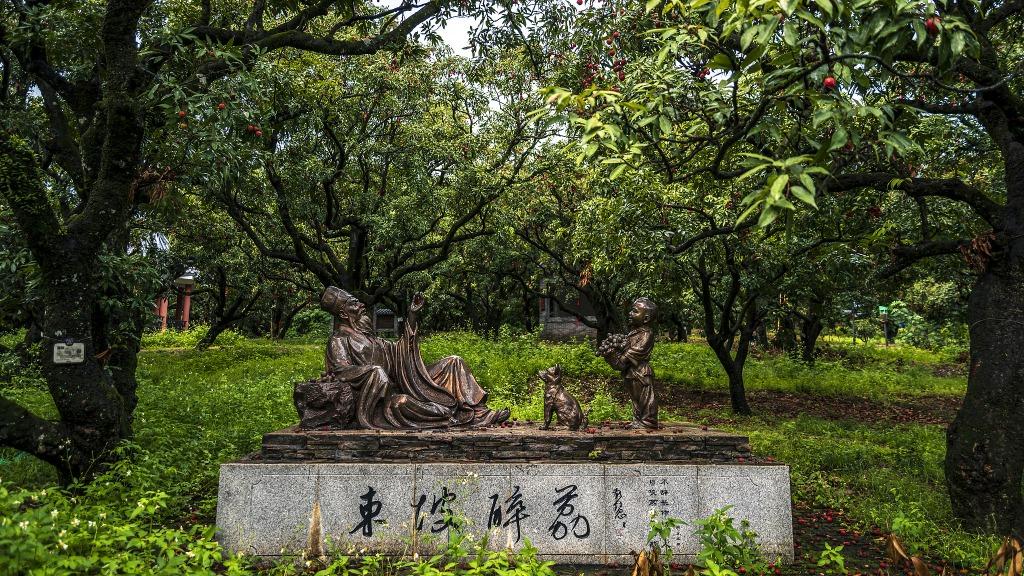

蘇東坡非常喜歡吃荔枝,其著作不乏與荔枝有關。圖為位於廣東茂名的百荔園,園內一尊名為「東坡醉荔」的雕塑,紀念他熱愛荔枝的情懷。(圖片來源:視覺中國)

最後兩句:「日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人」,寫出了他有一日吃三百顆荔枝的衝動,還願意為荔枝永遠留在嶺南。

廣東話中,「日啖」、「三百顆」的發音與「一啖」、「三把火」相近,於是漸漸地民間便說成「一啖荔枝三把火」,就是指多吃荔枝特別容易上火,造成身體不適。

中醫師眼中的「三把火」

究竟荔枝有哪三把火呢?

有人戲言為:荔枝皮、荔枝肉、荔枝核。不過,一則由廣州中醫藥大學一附院教授撰寫的文章,便拆解了「三把火」之謎。

荔枝含有豐富營養,包括有葡萄糖、蔗糖、蛋白質、脂肪、胡蘿蔔素、維生素B1、B2、C、葉酸、檸檬酸、蘋果酸、鈣、磷、鐵、精胺酸、色胺酸等成分。適量吃對身體十分有益。(圖片來源:Shutterstock)

第一把火,關於火熱性效應。

荔枝屬於熱性食物,食用過多容易使人體內陽氣過盛,或陰虛火旺之人,容易引起「上火」的症狀,例如口乾舌燥、咽喉腫痛、口腔潰瘍等。

荔枝肉含有較高的糖分和果酸,過量攝取糖分會提高血糖水平,導致血糖波動,出現口乾渴現象。而過多的果酸則可能刺激胃腸道,導致消化不良或胃部不適,進而引發「上火」現象。

第二把火,與消化有關。

荔枝的纖維含量相對較低,而果肉比較甘甜軟糯,容易被身體消化吸收。過量攝入荔枝可能會增加消化系統的負擔,導致消化不良或腸胃不適,如胃部脹滿、噯氣、反酸等。

第三把火,加重皮膚過敏症狀。

荔枝加重皮膚濕疹,或過敏反應。少數人可能對荔枝過敏,對荔枝中的某些成分產生過敏反應,包括皮膚搔癢、呼吸困難、腸胃不適等。這種過敏反應也可被視為「上火」的一種表現。

那麼,一天最多能吃多少荔枝?

根據中國營養學會出版的《中國居民膳食指南》,建議每人每天攝取量為200至350克,約為10至15顆荔枝。

延伸閱讀:趣談中國文化|「四大皆空」是哪四「空」?

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出,歡迎關注】