社恐蔓延?勿用己尺量度患者

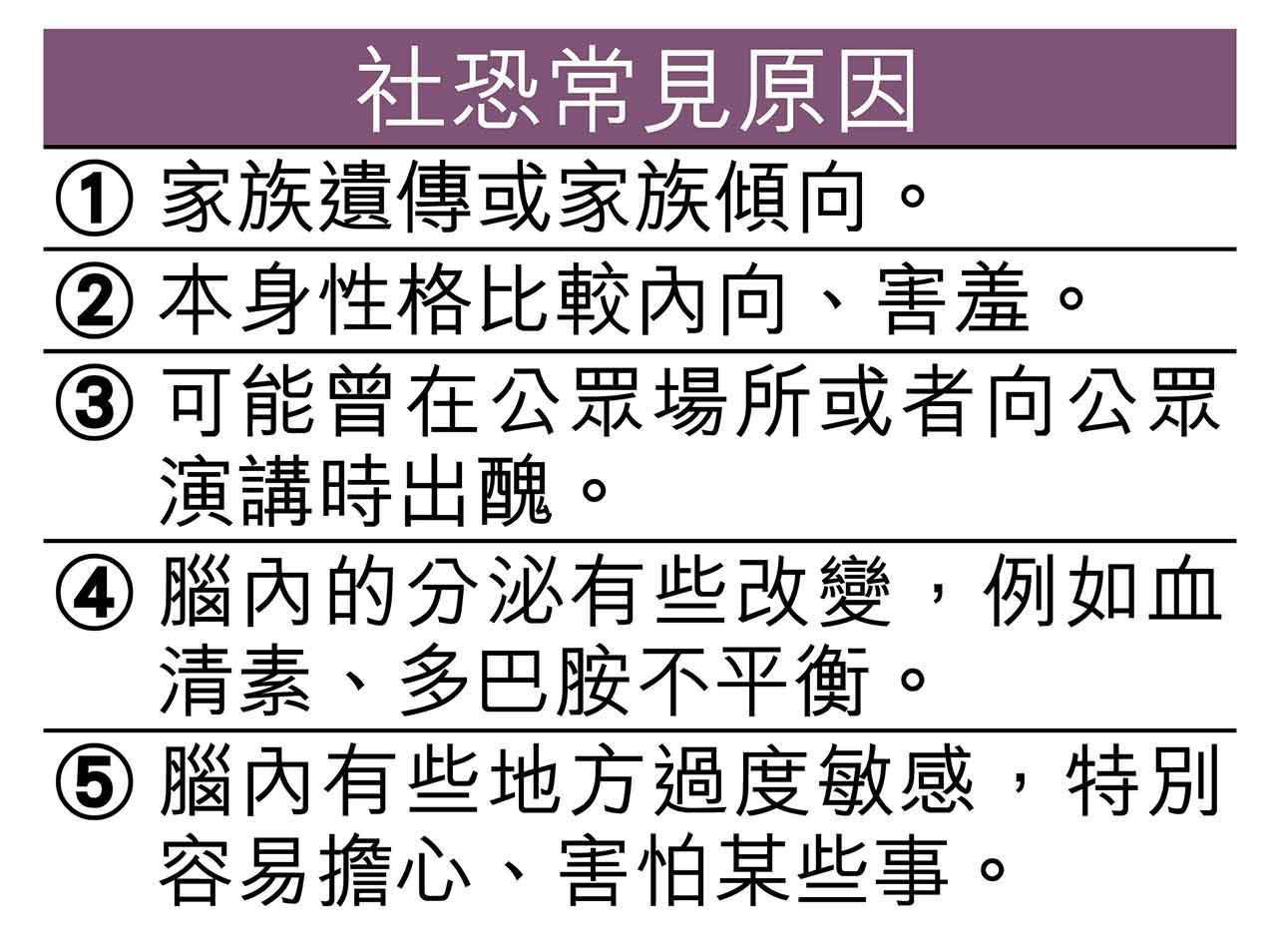

社恐常見原因

「社恐」是近年網上潮語,在疫情時特別流行,大意為性格內向,不想出席社交場合,想自己靜一靜,便自稱或被人指為「社恐」。精神科專科醫生張漢奇指出,社恐實則是「社交恐懼症」或「社交焦慮症」的簡稱,影響可以很深遠,並非「性格內向」那麼簡單。

張漢奇表示,社恐屬於焦慮症的一種,「最重要是首先分辨社恐和性格內向有甚麼不同。若只是性格內向,初次面對陌生人或環境會表現內斂、不敢開口說話,但可逐漸適應,所以對日常生活沒有太大影響。社恐則是不論在任何社交場合,都會感到害怕或焦慮,他們會擔心被人審視,害怕自己的言行或呈現的焦慮徵狀會導致負面的評價,因而不敢和人接觸。」

影響工作及人際關係

社恐很多時在青少年期出現,可影響患者的工作、學業以及人際關係等,令患者愈來愈缺乏自信,感到孤獨,甚至可能因此而放棄學業或工作。若沒有適當處理,有機會出現併發症,包括焦慮症甚至抑鬱症,更甚的會演變成濫用酒精藥物等。

張漢奇建議除了留意自己有否社恐,也應留意身邊人,「其實不難察覺蛛絲馬跡,社恐顧名思義就是害怕社交,例如要去很多人的公開場合發言,甚至出街會見到很多人等,患者對這類場合都會害怕,出席之前只要想想已會產生恐懼,繼而會逃避出席。」

張漢奇指社恐非內向般簡單。

家人的支援對患者很重要,但切勿用自己的尺量度患者。

一周前已感慌張

要注意的是,家人是否患有社恐,不能憑平日家中表現作判斷,「因為社恐患者在家人面前通常不會有明顯問題,他們未必覺得在家中吃飯是一種社交,但當要去不太相熟的親戚朋友家中吃飯、見面,比如約了下星期,可能他這星期已開始恐懼,心理上會逃避、慌張;肉體上則會出現心跳、面紅、出汗、頭暈、肚痛、手震等徵狀。」萬一患者被迫去到現場,情況可能會更嚴重,例如「口震震」,話也說不出一句,不停想去洗手間,腦裡一片空白,甚至出現面部麻痺。

強迫出席或致反效果

張漢奇提醒,想幫助患社交恐懼症的家人,首先要多了解甚麼是社交恐懼症,其次是不要用自己的尺去量度患者,「很多人會說,和親戚見見面、傾傾偈,有甚麼好怕的?我和你一起去,不用怕!諸如此類的心態,其實是用自己的尺,而沒有用患者的尺去衡量這件事,最終即使強迫患者出席,其實只會令他恐懼更甚。」

治療社恐,可透過心理治療及藥物治療。心理治療主要是認知行為治療,藥物則通常用血清素再回收調節劑,或者短期的放鬆神經藥物例如鎮靜劑。常會合併使用β受體阻滯劑,減低發作時心跳的頻率,讓人鎮靜下來,減低發作時的影響。