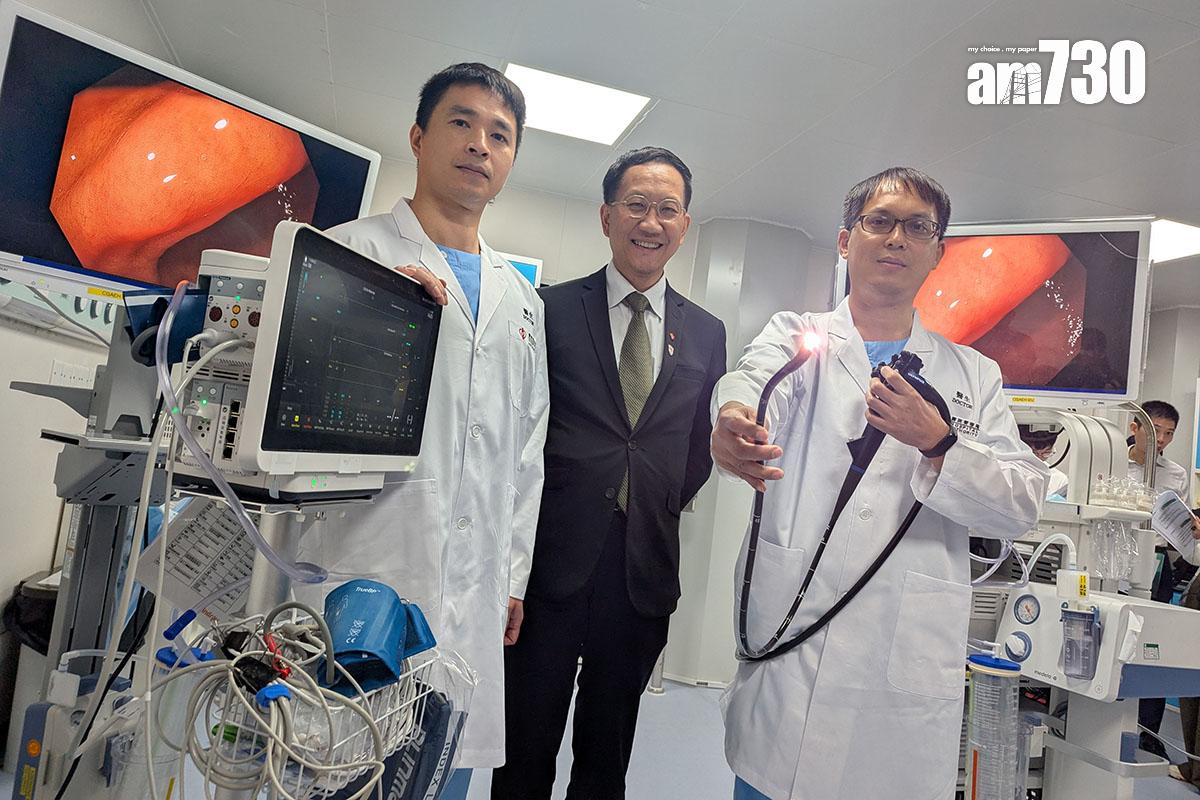

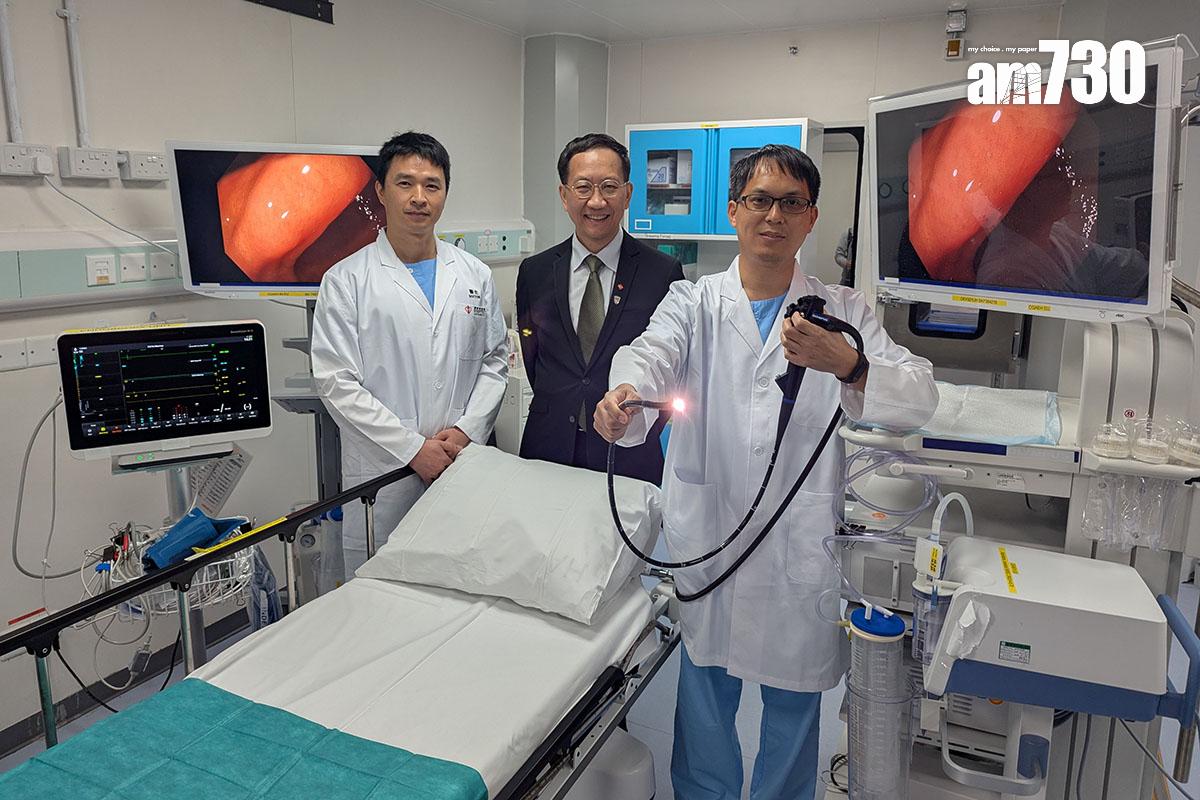

在醫管局交流的非本地培訓醫生葉錦寧(左)及梁崇芬(右),目前主要負責腸鏡及胃鏡檢查。(羅庸軒攝)

醫管局近年引入非本地培訓醫生,截至上月共有約300人在公立醫院工作或參與交流,交流的醫生涵蓋逾10個專科,其中兩名來自內地的內科交流醫生,被派往新界東聯網並主力在中央援港應急醫院進行內視鏡檢查服務。分別有18年和14年臨床經驗的兩人去年11月來港,他們表示在內地自小都是說廣東話,因此能與本港病人流暢溝通。

交流非本地醫生涵逾10專科

醫管局自2022年起到內地和海外,以特別註冊及有限度註冊招聘非本地培訓醫生或安排交流,增加公營醫療醫生人手。截至上月30日,醫管局共有301名非本地培訓醫生,加入工作的234人有55%的醫學資格從英國取得,中國的有14%、澳洲為13%,餘下的18%就來自其他國家,包括愛爾蘭、馬來西亞、美國和加拿大等。

至於參與交流的67人,50人來自大灣區及上海,另有17人來自馬來西亞、菲律賓及英國等地,涵蓋麻醉科、眼科、放射科及外科等超過10個專科。在大埔那打素醫院內科交流醫生梁崇芬和葉錦寧,都是去年11月起從大灣區來港交流一年的非本地培訓醫生,兩人現時每周分別到位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院和大埔那打素醫院,分別負責胃鏡及腸鏡檢查。

讚本港醫學專業水準較佳

在內地取得消化內科副主任醫師資格、擁18年臨床經驗的梁崇芬表示,來港初期主要接受有關內部電腦系統操作、處理病人流程和寫報告等程序培訓,以及簡單的英語指導。他認為,本港公立醫院的服務態度非常好,醫生和護士對病人都很好,亦感受到香港市民非常尊重醫生。同時,他指有別於內地醫生或靠個人經驗治療,本港需要遵循國際指南,認為專業水準較佳。他並說,於內地只有在學時才用英文,曾經擔心自己英文是否合格、能否適應用英文寫報告及交流,「(結果)幾個月嚟英文書寫都冇問題。」

於內地任職胃腸外科工作、具14年臨床經驗的葉錦寧就稱,來港後主要做胃腸鏡檢查而毋須手術,「工作相對輕鬆」,工作初期指導醫生都集中關注他是否適應本港醫療系統操作,對其胃腸鏡操作則全無擔憂。他發現,本港掌握病人的治療過程、診療後跟進的工作較內地全面,包括發現異常時為病人寫轉介信,有助及早求醫增加痊愈機會,認為相關管控文化值得國內學習,又稱在港執業半年未見醫患關係緊張。

應急醫院每周設20內視鏡檢查時段

兩人均表示,由於在內地自細已經說廣東話,因此與病人溝通得非常流暢。應急醫院前年4月推出日間放射診斷服務先導計劃,先後開始提供電腦掃描造影、磁力共振掃描造影等服務,至今每星期可以提供20個內視鏡檢查服務時段,截至上月30日已為接近5,500人次提供服務。新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉稱,兩名交流醫生幫到內視鏡服務很多,包括增加服務量,又稱他們來港交流學習的同時也是服務市民,雙方亦能互相學習。