![[下圖]桂香街一隅。](https://cdn.am730.com.hk/s3fs-public/styles/article_image/public/news_image/1490943575_HA.jpg?itok=RXdp_Crp×tamp=1753607233)

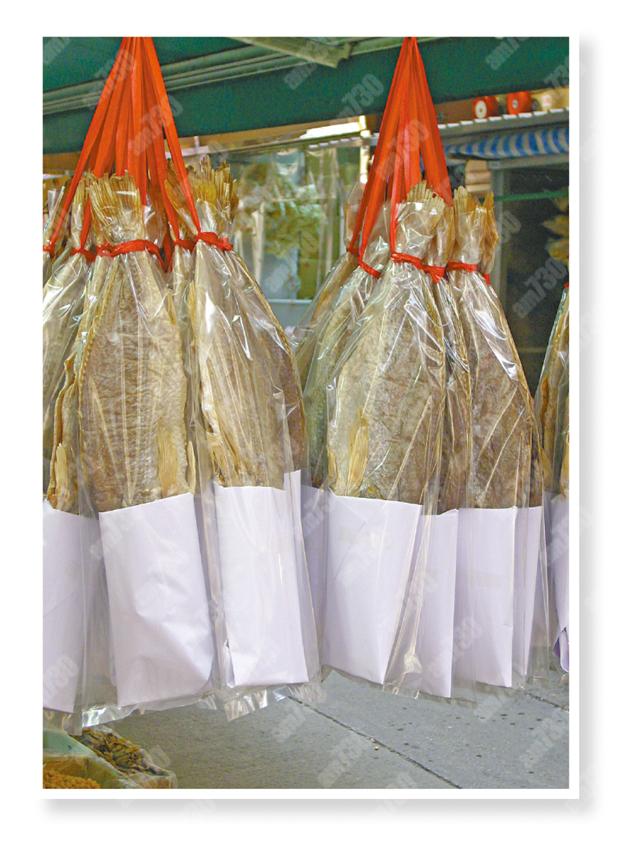

[下圖]桂香街一隅。

地名是一個時代的遺跡,是活的歷史。所有的地名都是曾經或者現在仍然存在的,例如西環的鹹魚欄就是曾經一個實體的存在,雖今鹹魚欄曬鹹魚早已不復見,但西環鹹魚欄在名稱上仍有意義。

據記載,英國佔領香港後,將沿海小路擴闊,就是今天的皇后大道東、中、西由此而來。當時西營盤已有村落房屋,以售賣及曬鹹魚為主。民間智慧「靠山食山,靠水食水」,開埠初期,香港仍是小漁村,有人靠捕魚維生,亦有人將鮮魚醃製成鹹魚,因鹹魚香口惹味,成為廣東人喜愛的美食,歷久不衰。

及後,鹹魚需求日增,有鹹魚欄商直接聘請鮮魚買手,由西環尾的魚類批發市場直接買魚,運回鹹魚街加工曬製,全盛時期,每日購買鮮魚數百擔。根據1889年的維多利亞城地圖,鹹魚街位於皇后大道西與港島西北面海旁,後來海旁建成德輔道西,東西兩邊以正街與西邊街為界的長方形地區,內有三條窄巷,環境衛生惡劣,鹹魚欄是發源於這區,成行成市。

鹹魚欄的梅芳街與桂香街亦有個小故事,據街坊稱,當時這兩條橫街未有正式街名,為考慮街名有鹹魚的特色。鹹魚以「霉香」為上品,但因「霉」字不好聽,欠缺意頭,故改用「梅」字,因「梅」與「霉」同音,再加上「芳」、「香」二字,成為今天的梅芳街與桂香街。

在1894年,港島發生鼠疫,鹹魚街也成為疫區,惡劣衛生情況的樓宇大多被拆卸。直到1904年,鼠疫完全受控後,政府便將新近填海完成的地皮,劃給經營鹹魚商舖的舊業主優先遷入復業,更正式命名為鹹魚街(Ham Yu Street),於是鹹魚街獲得重建,地點北移至德輔道西與干諾道西之間。時移世易,昔日的光輝今不復再,今天鹹魚街看似一條後巷,幸好街牌仍在,供人懷緬昔日光輝。

滄海變桑田,舊唐樓之間穿插着一幢一幢時尚商廈,當年社區形象漸漸在時空中消失,鹹魚欄的所在更被人遺忘。不過,鹹魚欄不死,由鹹魚欄變身海味街,當我們路過這區時,由蠔豉、魷魚、蝦米及魚翅所混合發出的味道,原來做條鹹魚都不容易。