大腸息肉是日後演變成大腸癌的主要因素,年輕人一旦出現相關症狀,同樣可能面臨健康風險,及早發現並切除息肉有助癌症預防。

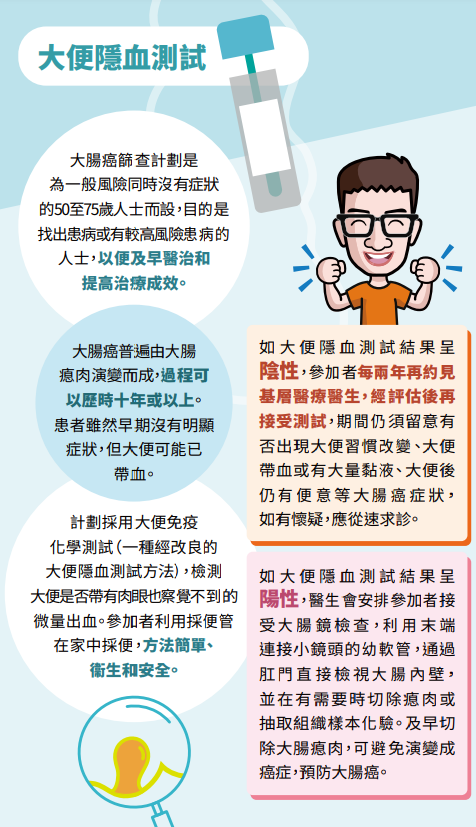

衛生署提供50至75歲人士,每兩年進行一次糞便隱血檢查;若篩檢結果為陽性,則需進一步接受大腸鏡檢查,但檢查時機只考慮年齡嗎?馨蕙馨醫院胃腸肝膽內視鏡中心吳宗勤主任指出,大腸癌有年輕化的趨勢,同時發炎症性腸病,如潰瘍性結腸炎以及克隆氏症逐年增加,提醒大眾並非年紀到了才要警惕,更要看「風險」與「症狀」判斷,當個人健康情況、生活習慣或症狀出現變化時,就應考慮提早檢查。

3案例說明檢查「不只看年齡」 年輕人非百分之百安全!

吳宗勤主任表示,大腸息肉是日後演變成大腸癌的主要因素,及早發現並切除息肉有助癌症預防。雖然年齡與息肉的發生率成正比,但年輕人一旦出現相關症狀,同樣可能面臨健康風險。就有一名27歲男性是長期外食的肉食主義者,在公司健康檢查中糞便隱血檢查呈陽性,透過大腸鏡檢查發現息肉,也就是說雖然可能沒有明顯症狀,但息肉已經存在並造成出血,可見早期、主動篩檢的重要性。

另有一位有吸煙習慣的32歲男性,受慢性腹瀉困擾,因為太太擔心而就醫,檢查發現息肉和多發性憩室。症狀是身體發出的重要警號,腹瀉、便秘、排便習慣改變等持續或反覆出現的腸道症狀,就屬於接受大腸鏡檢查的理由,不受年齡限制。不良的生活與飲食習慣,如長期外食、高油低纖等是已知風險因素,更應提高警覺。

吳宗勤主任也強調,對已達篩檢年齡的長者,篩檢是常態且必須持續的。一位71歲糖尿病患者,表示自己排便習慣改變,糞便篩檢結果為陽性,確診有息肉。此案例同時具備高齡、慢性病史以及排便習慣具體改變三重風險因素,更凸顯篩檢的急迫和必要性。

幾歲開始接受大腸鏡檢查?不同風險族群建議有別

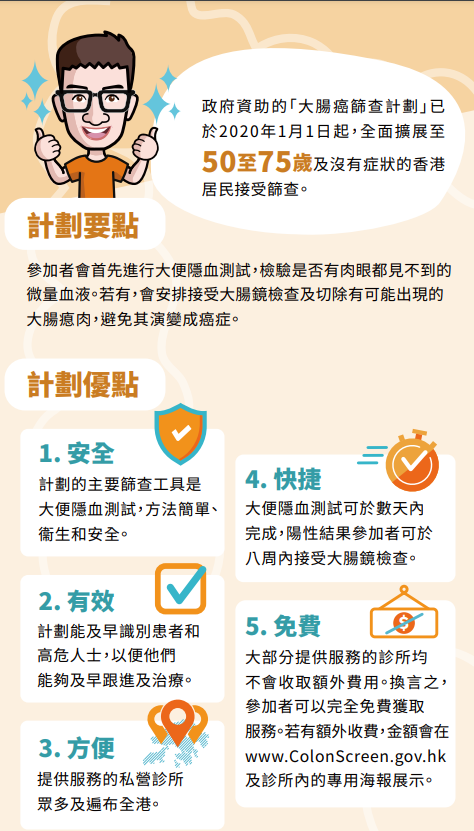

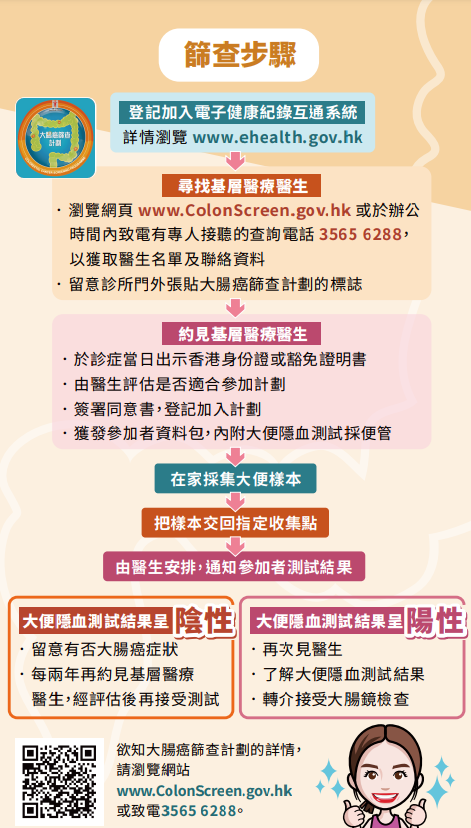

綜合考量國際指引和臨床經驗,吳宗勤主任指出,對於無特殊家族病史、慢性腸道疾病和任何腸道症狀的一般風險族群,美國癌症協會建議從45歲開始篩檢。香港衛生署目前建議50歲以上市民每兩年進行一次糞便隱血檢查,若結果陽性則應做大腸鏡進一步確認。因此,吳主任建議大眾在50歲左右就與醫生討論,選擇合適的篩檢方式。

若屬於以下高風險族群,應在更早的年齡開始檢查,且可能需要更頻繁的追蹤:

- 一等親有大腸癌病史:應從親人罹癌年齡提早10年開始篩檢。例如父親50歲確診,子女應在40歲開始篩檢。

- 曾發現腺瘤性息肉:依息肉大小、數量與類型,通常需在1至5年後追蹤,應嚴格遵守醫生建議的追蹤頻率。

- 患有遺傳性腸道息肉症:例如家族性腺瘤性息肉病(FAP),應在青少年時期或更早就開始篩檢。

- 患有發炎性腸道疾病:例如潰瘍性結腸炎或克隆氏症,確診後8至10年開始,並每年追蹤。

- 出現警示症狀,立即檢查:包括持續數周的排便習慣改變(例如:突然持續便秘或腹瀉)、糞便帶血(無論鮮紅色或黑色)、不明原因體重減輕、持續腹部不適(腹痛、腹脹、絞痛)、經常感到排便排不乾淨、不明原因的貧血(尤其男性)等。無論年齡如何,一旦出現警示症狀,都應立即就醫,由醫師判斷是否需要進行大腸鏡檢查。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】