為感謝伍桂麟博士(中)及李泓女士(左二)作為分享會嘉賓,特意頒發感謝狀。

循道愛華村服務中心社會福利部屬下「愛華青少年綜合服務隊」承蒙「精神健康咨詢委員會」資助,於過去兩年籌辦「轉角有樂—青少年哀傷教育及輔導」計劃,以探索生活中的失落為主題,與數百青年在學校和社區內一同圍爐在失落中尋找出路。計劃於4月5日(星期六)舉行專業同行分享會,並邀請到「一切從簡」殯儀社企創辦人伍桂麟博士(Pasu)及香港中文大學社會工作系講師李泓女士(Carina)分享在學校及青年工作中,推行生死教育的介入方式。

「失落與哀傷」 避談就可以調適自我?

隨著升學考試競爭加劇,許多青少年面臨著巨大的學業壓力,正值青春期的他們在情感上波動較大,他們無法識別自己是否正在經歷失落、焦慮等情緒問題,部份人會選擇隱藏自己的情緒,或者不知如何尋求幫助。到底「避談」是否治療哀傷的最佳良藥?

「我有諗過死」、「呢個世界無咗我都可以」、「我點努力都無人睇到」,相信大家都有聽過青少年提及類似的說話,聽到「死」字,絕大部份人都會立即高度戒備或是避而不談,作為老師、社工或青年同行者,我們應該如何回應?

分享會設小型展覽並邀請參加者寫下對青少年的回應。

聚焦生命 讓每一次反思成為成長的契機

是次專業同行分享會,邀請「一切從簡」殯儀社企創辦人伍桂麟博士(Pasu)及香港中文大學社會工作系講師李泓女士(Carina)作為嘉賓,分享他們在青年工作中推行生死教育的經驗及心得。

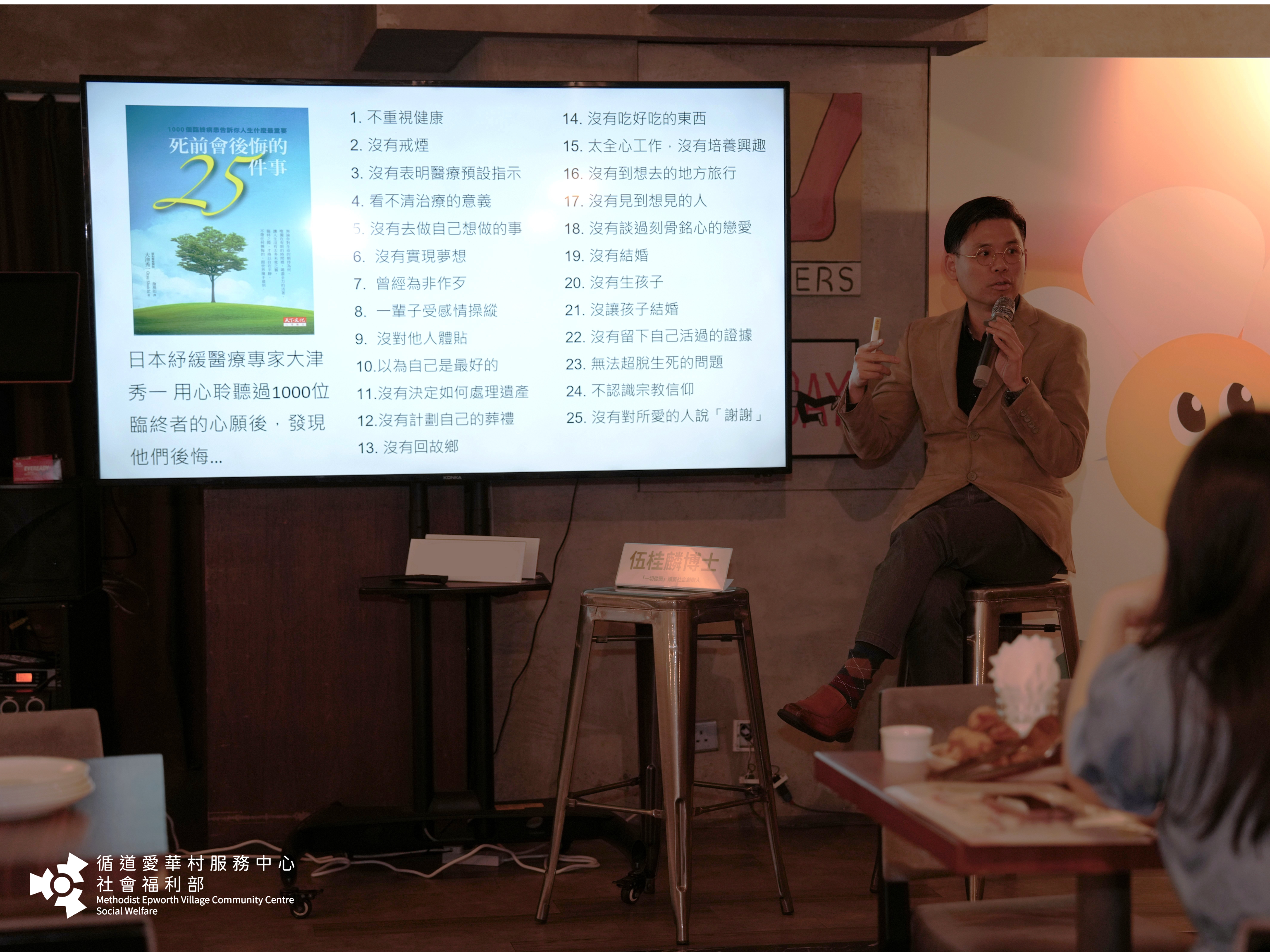

伍博士認為應更關注「生」,而非僅談「死」。許多人在面對失落時,都會著眼於當下的負面情緒,卻忽視了「黑暗中的光與希望」。為此,他透過多種方式來提升青少年對生命的看法,例如引導他們思考「人生中會後悔的25件事」,幫助他們反思會讓自己後悔的事情,並鼓勵把握當下,做出不會後悔的選擇。此外,他籌辦了多項感官藝術活動,包括用音樂分享生命故事;邀請青少年共同製作「生死教育繪本」;舉辦電影分享會及香薰療癒工作坊,通過五感刺激青少年的內在情感反應。

伍博士指出,在青年工作中談論生死的關鍵在於「點到即止,細水長流」。我們應正視而不過度著眼「死亡」所引發的情緒或話題,面對生命中的「得失」與「離合」之餘,持續關注及尋找「生存」的價值與力量,這能長久有效地幫助青少年反思,調節心理健康,讓他們具備堅韌的心態面對未來挑戰。

伍桂麟博士曾以「人生中會後悔的25件事」為題,引導青少年思考對生命的看法。

攜手共建安全網 共同面對每一次的失落

李女士曾接觸不少社會工作者,他們均表示在學校談生死教育絕非易事,老師們忙於備課和考試,已經忙得不可開交;而駐校社工也未必能接觸到所有個案,亦有一些學生因不希望受到特別待遇而選擇迴避這個話題,結果錯過了最佳的處理時機。李女士擁有豐富的臨終關懷服務工作經驗,她深知一點:「唔提,唔代表唔諗,疾病亦可能隨時會發生。」因此,不論老師、社工還是家長,我們必須理解「失落」及「生死」是人生必經課題,就如小時候失去心愛的玩具,這正正是人生中的第一堂「失落課」。

李泓女士指出應以輕鬆有趣或藝術創作作為切入手法,更有效在青年工作中介入生死議題。

嘉賓們期望藉著是次分享會,勉勵各位老師及社工,在青年工作中不是孤軍作戰,而是攜手同行。我們應共同協力為青少年攜手築起安全網,互相承載,積極連繫各方持份者,持續以跨專業的方式與青少年同行。

嘉賓寄語各社會工作者,應持續以跨專業的方式為青少年築起安全網。

在哀傷的「轉角」中尋找力量 創造生命的美好與快樂

「好好記憶.臨終關懷探訪」—從臨終病患者.體會生命的意義:計劃安排青少年探訪臨終病患者,於探訪前邀請資深社工作為導師,分享探訪臨終病患者的經驗、相處的要點及如何建立信任。對青少年來說,整個探訪活動是相當寶貴的學習機會,他們需要預備病患者可能出現的負面情緒及說話,並學會耐心傾聽他們度過生命最後階段的心聲,從而體會生命的脆弱與價值,反思自己的人生目標和價值觀。

探訪過程中氣氛輕鬆,從探訪交流中,青年人聽到女士因為病痛,身體已不復從前,但她仍會堅持充實地過好每一日,這是他們希望能學習到的生活態度。

「轉角(U Turn)有樂」寓意青少年透過不同的活動,經歷一次洗滌心靈的退修旅程後,獲得正向轉變,且能回饋社會,最終一同遇見生命的美好與快樂。計劃來到尾聲,團隊有幸於過去兩年裡與過百名青少年相遇,一同扶持、一同在失落中尋找出路,將正能量在青少年中傳播開去。

關於循道愛華村服務中心社會福利部

循道愛華村服務中心社會福利部創立於1963年,乃香港循道衛理聯合教會屬下一所社區服務中心。中心早期主要從事救急扶貧工作,並為社區內居民提供幼兒服務及職業訓練課程。八十年代至今,機構因應社區上不同的需要,不斷擴展服務範疇,至今已成為東區一所多元化之社會服務機構,服務對象包括兒童、青少年、成人、長者及家庭。MEVCC網址

瀏覽循道愛華網頁 支持我們發展各項自資服務